発達障がいとは

発達障がいとは、

先天的な脳機能の障がいです。

そのため、親の育て方やいじめ、

本人の努力不足、

性格上の問題ではありません。

発達の「偏り」があるのが特徴で、

周囲の環境によって特性が

大きく変化すると言われています。

発達障がいへの理解の一歩

発達障がいのある人は、得意・苦手に大きな差があり、周囲の人に正しく特性を理解されないことがあります。個々によって多様な偏りがあることがわかっていますが、 障がいの特性は、主に3つの特性と感覚面の偏りに整理することができます。

ここでは、苦手なことに着目して表記をしています。

(一般的な分かりやすさを重視しているため、ネガティブな表現が多くなっています。)

社会の常識や暗黙のルールが読み取りにくく、場や状況にそぐわないことをするといった特性があります。ご本人たちの言葉でよく聞かれるのは「空気が読めないと言われた」などで、場違いなことをしてしまう場合もあります。曖昧なことが分かりにくい自閉症の方にとっては、暗黙のルールや雰囲気、空気感を読み取って行動することは理解しづらいため、結果的に空気が読めないとなっているようです。

ただ、学校や職場のルールが分かりやすく示されていたり、経験として学習できていることで適応できることは多くなります。

- 年齢や立場にとらわれず公平に考える、ルールを重んじる、誠実

- 正直すぎる、融通が利きにくい、立場を気にせずトラブルになることがある

詳しく読む

- 常識不足と言われることがある

- 協調性が少ない、相手の気持ちが分からないことがある

- 相手の顔色を過剰に心配する

コミュニケーションは、「表現」「理解」「やりとり」に分けて考えることができます。「表現」は独特な言い回しや一方的に話すことなどがあり、「理解」においては偏った解釈や字義通りの理解、抽象的な理解の苦手さなどがあります。また、「やりとり」ではうなづきや相づちがタイミングよくできず、結果的に会話が弾まなくなる場合があります。

ただ、これらはあくまで一般的な特性であり、もちろん個人差はあります。それに、自閉症の人はコミュニケーションに苦手意識を持つ人は多いものの、「人と話したい」「会話をしたい」と思っている人が多いのも事実です。

- 言葉の理解が素直

詳しく読む

- 言葉を正確に使おうとする気持ちが強い

- 熟語や専門用語への関心が高い、知識が豊富な場合がある

- 興味のあることは一生懸命話す

- 言葉どおりに理解する、はっきり言われないと気づきにくい

詳しく読む

- 気持ちや言いたいことがうまく言えない、説明が回りくどくなりやすい

- 表現が独特で堅苦しい、またはくだけ過ぎた話し方になる

- 会話が一方的になることや、相手の表情や動作に気づかないことがある

ひと言で説明すると、「見えないものが理解できない」といった特性があります。世の中には見えないものがたくさんあり、相手の心、将来や未来、未経験なこと、時間管理など、あげればキリがないものです。見えないものは想像することが難しいため、理解が難しいとされています。

ただ、逆に言えば、具体的で明確なものや経験済みなことなどイメージしやすく理解が早いです。曖昧なことではなく具体的なことを好み、口頭ではなく視覚的なことや経験したことを好む傾向にあるのがここでの特徴です。

- 興味や関心が狭く深い、興味があるとこつこつと取り組める

詳しく読む

- 見通しのついたことだと力を発揮しやすい

- いつも通りの秩序や予定を重んじる、こだわりがある

- 細かいことや特定のことによく気がつく

- 興味が偏りやすい、みんなが好きなことに合わせるのが苦手

詳しく読む

- 新しいこと、応用すること、臨機応変に対応することが苦手

- 予定外のことへの焦りが強い、気持ち・考え・行動の切り替えが苦手

- 全体を把握するのが苦手

発達障がいの人の感覚の特性には、「感覚過敏」「感覚鈍麻」「感覚探究」などがあります。「感覚過敏」は、五感(聴覚 視覚 臭覚 味覚 触覚)の一部が過剰に反応することです。「感覚鈍麻」は、感覚が鈍く反応が弱いことをいいます。

なお、鈍麻の方は、異常に気づかず大事に至ることもありますので注意が必要です。これらの感覚過敏や感覚鈍麻は、自閉症だけでなく他の障がいでも多くみられる症状で、「HSP(Highly Sensitive Person)」と呼ばれる、「感受性が強くて敏感な気質を持った人」の中にも、この感覚の問題で苦しんでいる人たちが多いようです。

発達障がいの強みを活かす「特性 × 日常生活」

発達障がいは、個々それぞれに多様な特性があります。

特性は強みにも弱みにもなりますが、ここでは強みを活かす視点も交え、障がい特性に合わせた「暮らし方」「働き方」「学び方」をお伝えします。

ポイントは、「肯定的な関わり方が有効」。自閉症、発達障がいの特性を理解した上で日常生活が成り立つことに繋がれば幸いです。

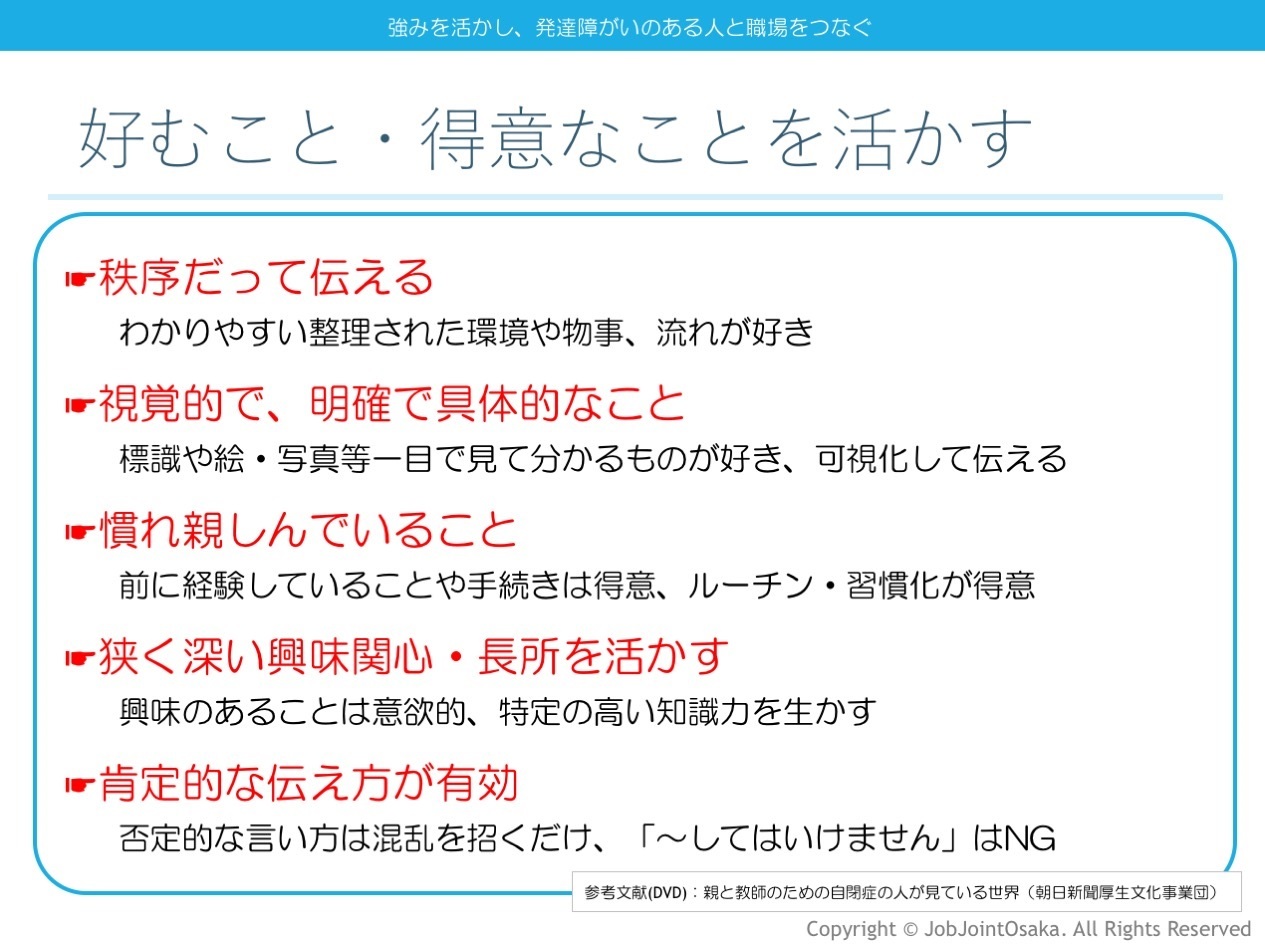

好きなコト・得意なコトを活かす

日常生活において「好むこと」「得意なこと」を活かすことは大切です。

発達障がいのある人は、視覚的で、明確で、具体的なことを好みます。否定的な言い方で訓練や教育をするのではなく、肯定的な伝え方(〜するとよいですよ)で正しい学習を促し、強みを活かすことでご本人の生活の質はよくなると思います。

また、発達障がいのあるご本人にとって「自分のペースを保つこと」はとても大切な視点です。

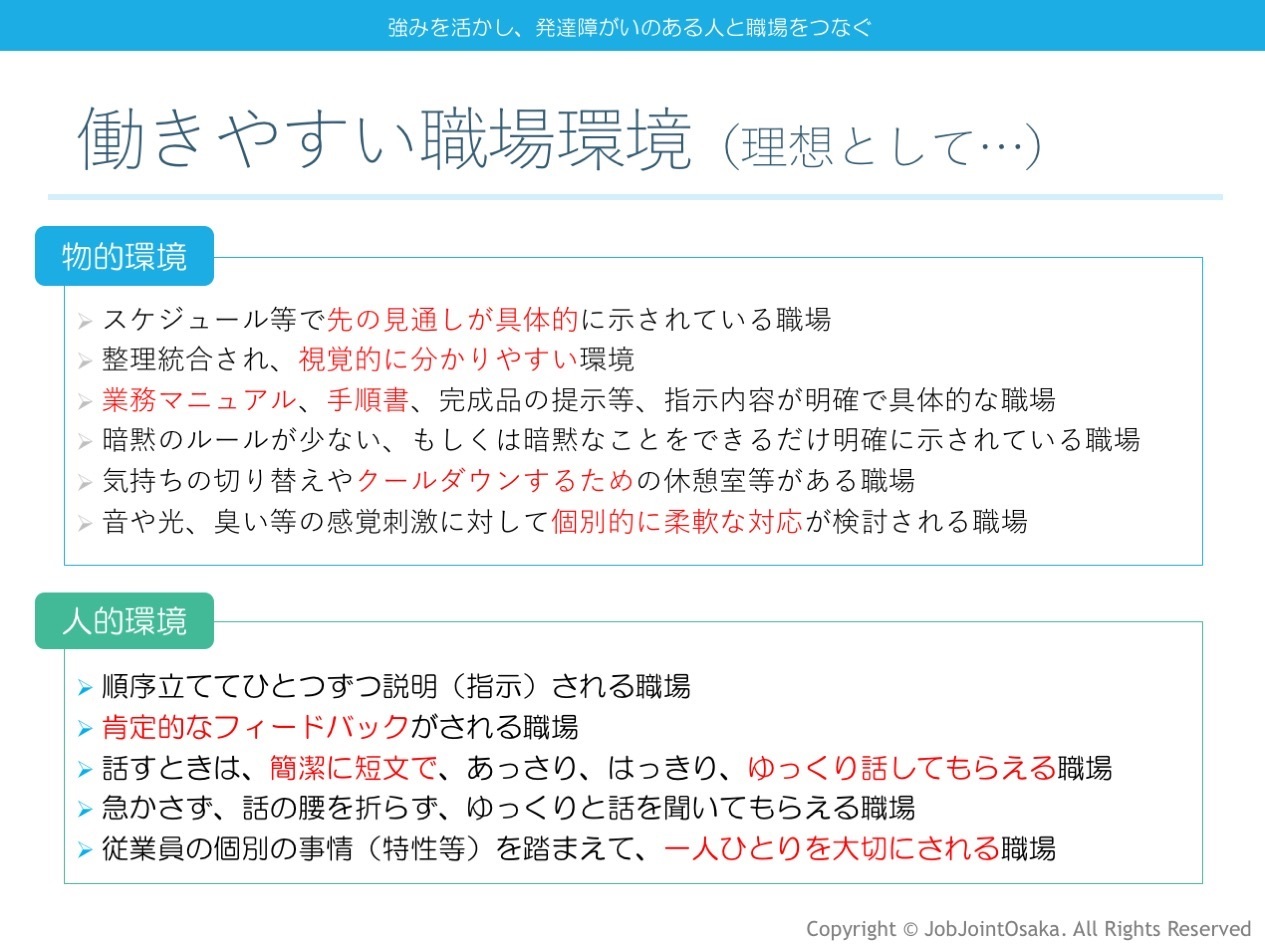

慣れ親しんだことを好む人には日頃の習慣やリズムを大切にすることをおすすめしたいですし、視覚的で明確で具体的なことを好む場合は、カレンダーに予定を書いたり、日々のスケジュールを視覚的に理解できる工夫をすると、見通しが持てて穏やかな生活に繋がりやすくなります。衣服や日用品、大切な物など、整理整頓された環境だと物の置き場が明確で暮らしやすさに繋がることも多いかと思います。

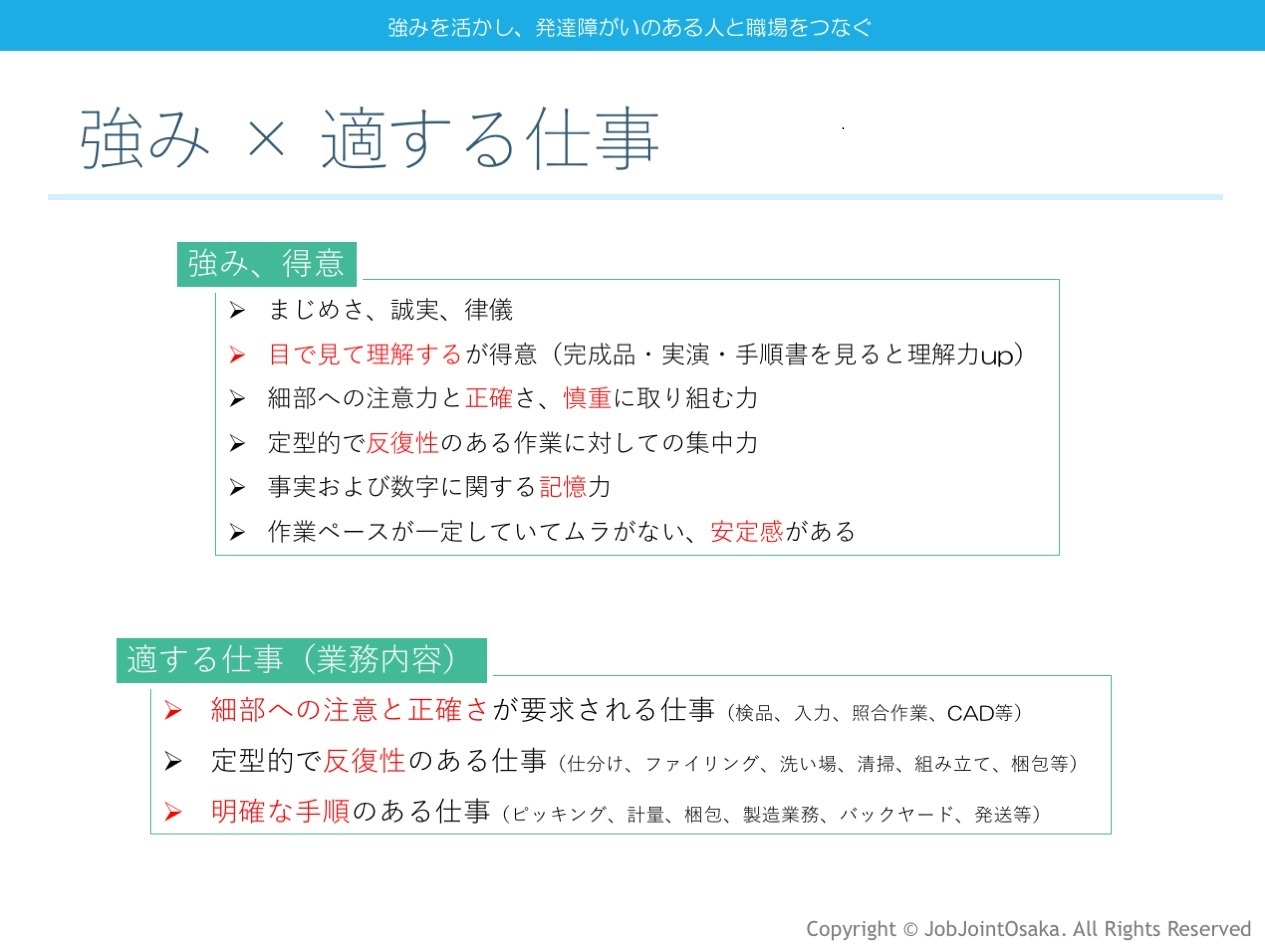

強み×適する仕事を探す

発達障がいの人は狭くて深い注意力があり、興味関心の高いことだと尚更ですが集中力高く取り組めることができます。仕事内容で例えるなら、検品、照合作業、入力作業、CADやプログラマーなど、細かな仕事を注意深く集中して働く方はたくさんおられ、研究職なども向いている仕事の一つかと思います。

また、視覚優位の特性も強みであり、目で見て理解することが得意なため、完成形を見せたり、やって見せる(実演する)ことで理解はとても早まります。物流倉庫やピッキングの現場など物の置き場がキッチリしていてやるべきことが一目瞭然だと、特性を活かして働ける場合は多いかと思います。

強みについては挙げればきりがなく、繰り返しが得意であること、数字など特定のことに記憶力が優れていること、論理的な思考や文字情報の処理に優れているなどスキル面における強みもあれば、律儀であること、裏表なく誠実であること、真面目で素直であることなど人柄としての強みもたくさんあります。

私たちの知っている自閉症の人には、とても元気よく挨拶されるため、出社時における毎朝の挨拶が職場を明るく和ませてくれ、結果的に職場の社員みんなが元気よく挨拶できるようになり、活気ある職場になったという事例もあります。

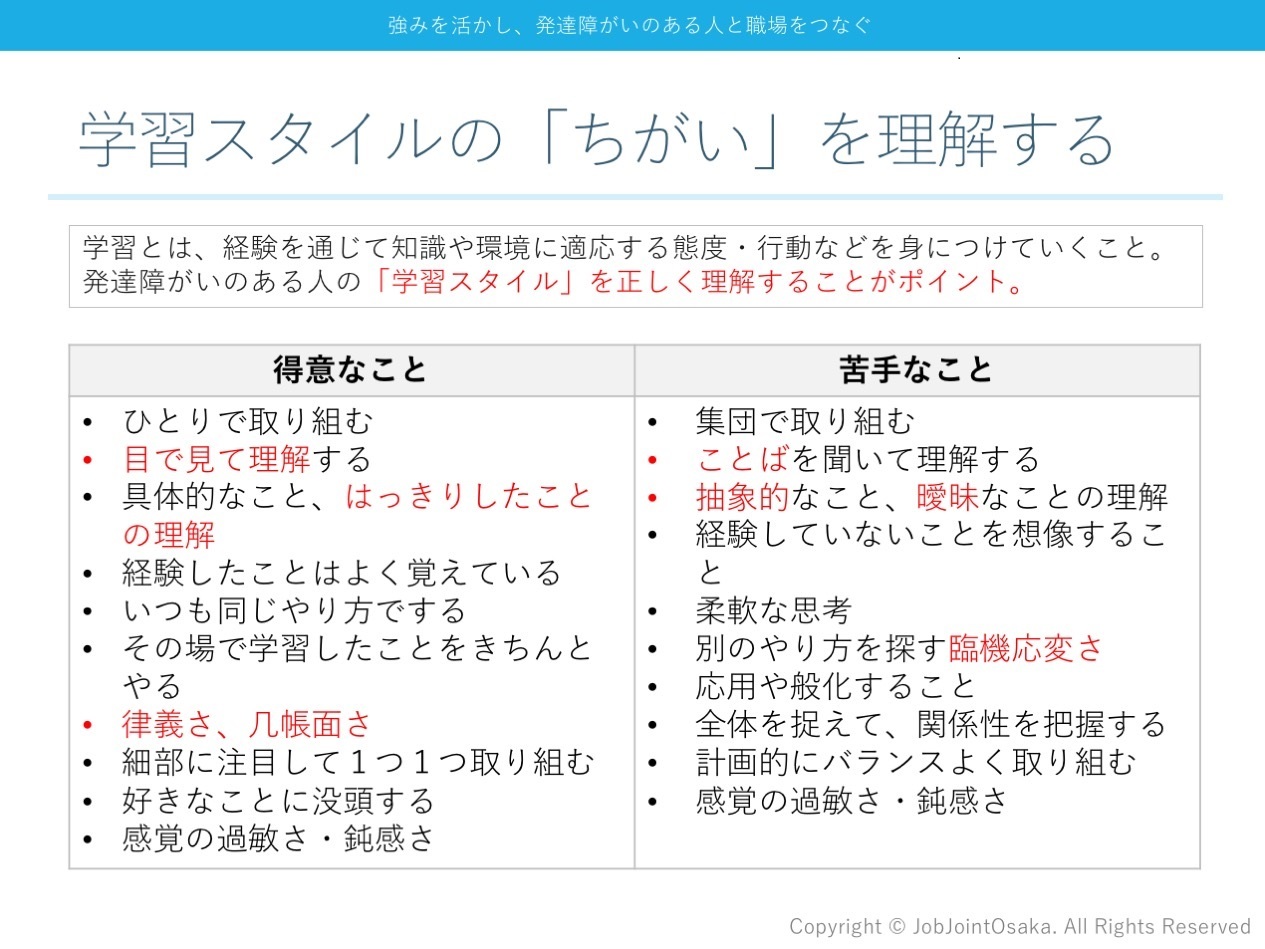

学習スタイルの違いを知る

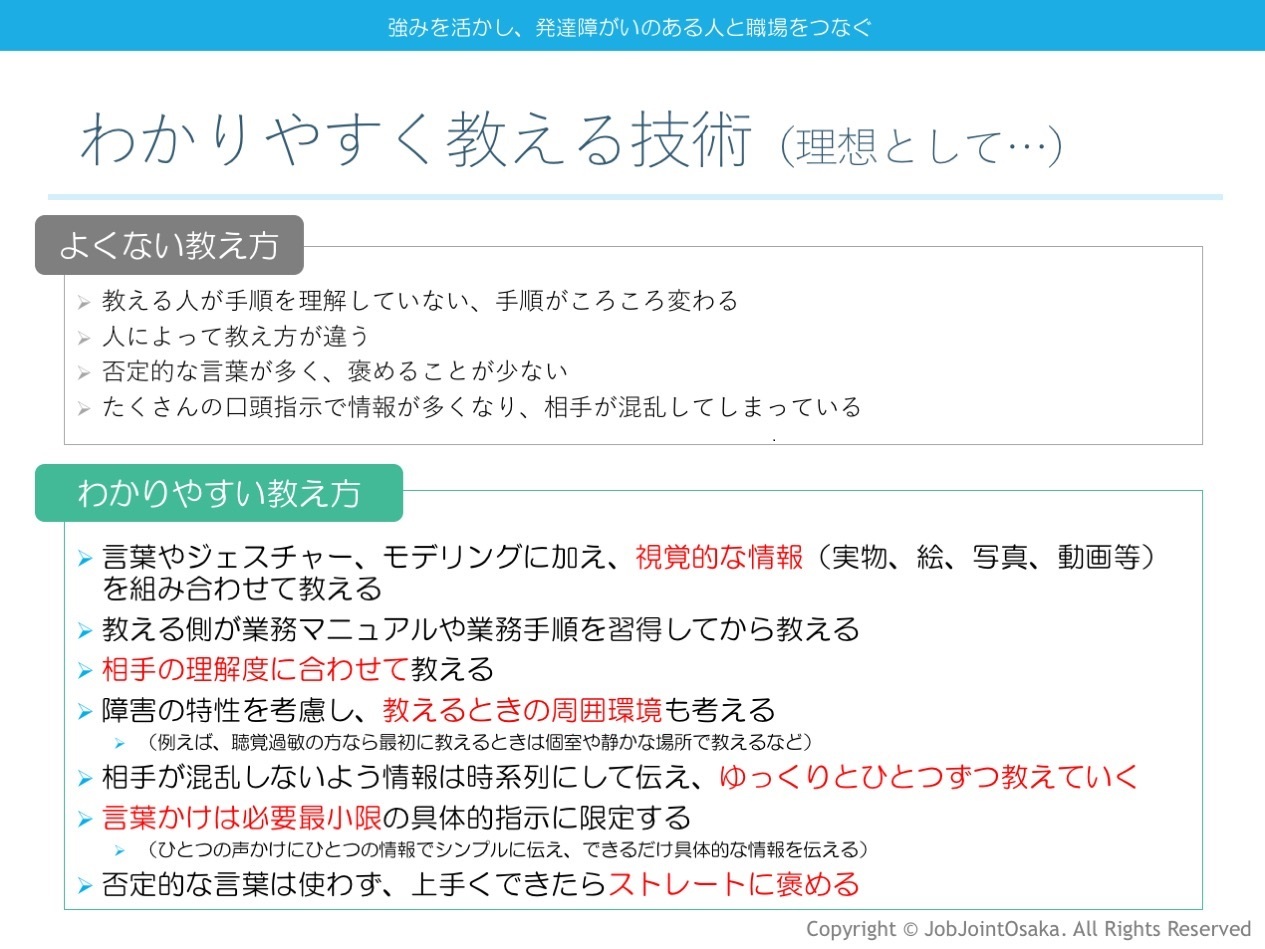

発達障がいのある人は、障がいのない人に比べて「学習の仕方に違いがある」といった捉え方をすることができます。

ここでは、「学習スタイル」という言葉を使っています。学習とは、経験を通じて知識や環境に適応する態度・行動などを身につけていくことですので、発達障がいのある人の「学び方」「学習スタイル」を正しく理解することは、特性を活かした生活につながることはたくさんあるかと思います。

得意な学び方で考えてみると、「一人で取り組むこと」「視覚的に学ぶこと」「経験から学ぶこと」などは学習スタイルにピッタリで、発達障がいのある人にとっては理解しやすく、学びやすいことです。

周囲の人にとっては、特性を理解して、得意な学び方を活かして教えたり学べる環境を作ることが大切となります。

特性に応じた学習スタイルの尊重が、ご本人にとっての理想の学び方であると思います。